Le Livre d'Or

Les enfants chéris de l'ENS Saint-Cloud

La Grande Guerre a été pour l’École normale supérieure de Saint-Cloud un choc en ce qu’elle a pratiquement suspendu ses activités pendant près de quatre ans, en raison bien sûr de l’état de guerre, qui a redéfini les priorités dans les missions principales du pays, mais aussi et surtout parce qu’une très large partie de ses promotions a été appelée sous les drapeaux et n’est jamais revenue. Au total, ce sont cent dix élèves ou anciens élèves, plus le concierge de l’École [1], qui sont morts du fait de la guerre. Une fois la paix revenue et le retour du rythme normal au sein de l’établissement, s’est bien sûr posée la question de la place à réserver à ces hommes qui appartenaient à la « maison ». Faire une place, dans la mémoire collective, à ces anciens normaliens, c’est aussi construire en creux un sentiment d’appartenance à un groupe bien défini, soudé autour de l’institution. Le thème de « la grande famille de Saint-Cloud », qui vient soutenir les familles des victimes, ou même les remplacer dans le cas tragique où la guerre a détruit non pas seulement l’ancien camarade, mais aussi toute sa famille, a donc une place de choix dans ces hommages.

C’est la raison d’exister de ces cent onze hommages, contenus dans le Livre d’Or de l’Amicale des anciens élèves, à mi-chemin entre l’oraison funèbre et la biographie intime. S’y déroule sur un schéma quasiment uniforme, une description en deux temps, avant et pendant la guerre, la première étant censée annoncer la seconde en la mêlant d’un élan patriotique infaillible. Puis vient le moment de cristallisation de ces notices, celui de la mort au combat, qui constitue l’acmé du panégyrique, et découle tout naturellement sur la construction du vide laissé par le normalien derrière lui, un vide ramené au sein de l’École, pour construire l’image de l’institution endeuillée à la mort de ses héros.

Un tel schéma, répété avec de petites variations, ne présente donc pas forcément un intérêt considérable en ce qui concerne la connaissance personnelle des normaliens, qu’il faut aller découvrir sous les formules de circonstances et les amplifications laudatives de leur biographe. Mais il donne corps à une trajectoire, celle du normalien, et l’image plus ou moins idéalisée qui est projetée sur ces hommes, une image gonflée d’autant plus que l’héroïsme dont ils ont fait preuve permet d’en retirer un supplément d’âme, qui dépasse le seul cadre institutionnel et académique propre à l’École, pour en augmenter le rayonnement. Cet héroïsme est décliné en plusieurs caractères, mais ce qui est primordial est de montrer qu’il était présent dès le temps de l’École : il y a une véritable continuité entre les deux parties du portrait, la guerre ne servant que de révélateur de ce qui se décelait déjà. L’École, au travers de ce travail de mémoire, est là pour récupérer ces preuves d’héroïsme et s’assurer, en bonne gardienne de ses enfants, qu’elles ne soient pas perdues.

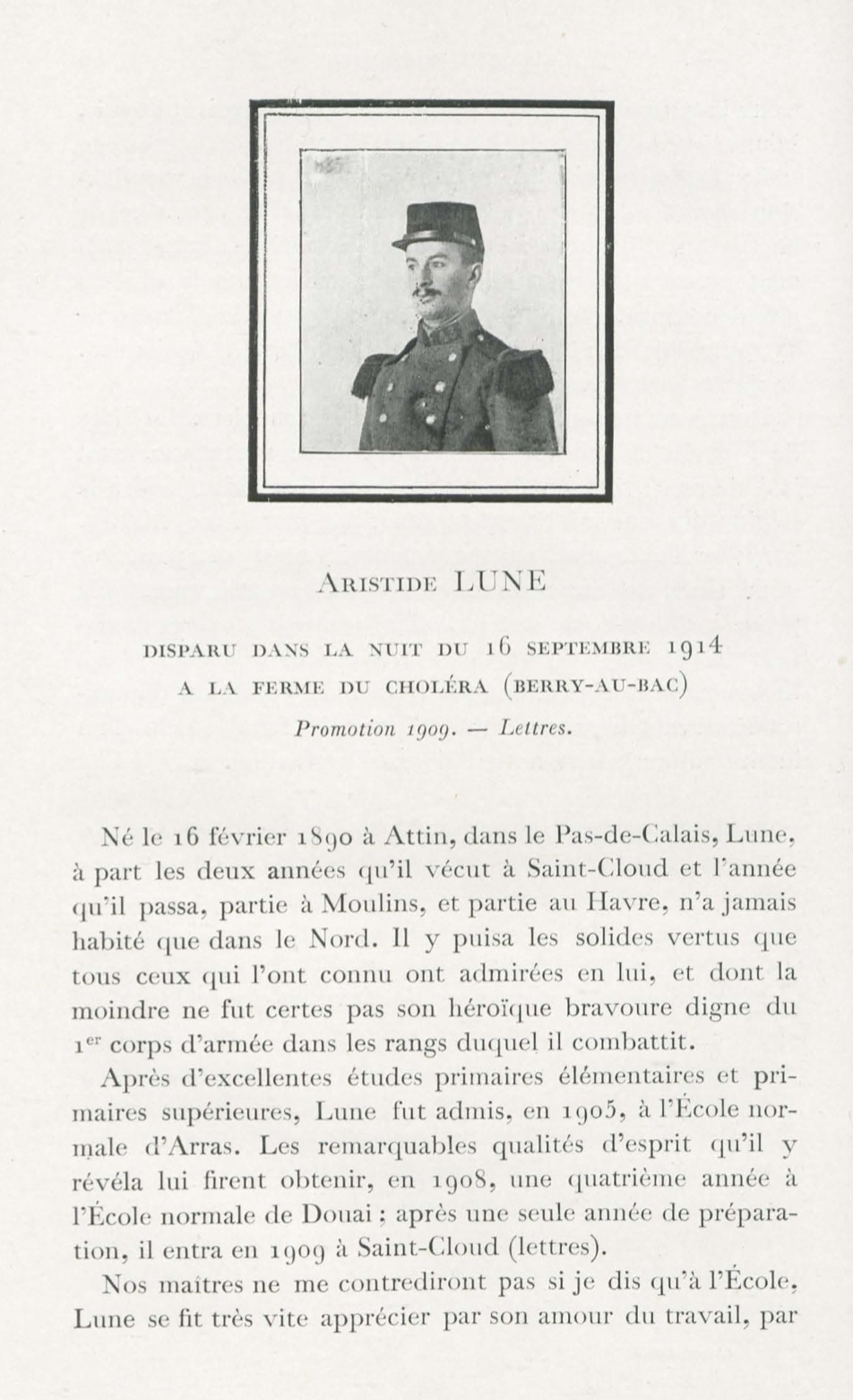

Chaque fiche commence par une photographie de l’individu, suivie de son nom et des circonstances de son décès, de manière à marquer immédiatement le deuil au centre du propos et de l’attention.

Le ton choisi est volontairement personnel, chacun parle de son camarade : « Ceux d’entre nous qui l’ont connu écrit encore son camarade, se souviennent de sa physionomie franche, ouverte, toujours souriante. Qu’il parlât musique, littérature, politique ou mathématiques, il avait toujours le même accent joyeux et convaincu d’un brave garçon, heureux de vivre et de penser fortement »[1]. De ce camarade, on a non seulement une connaissance affinée au gré des années passées ensemble, mais aussi un souvenir marqué par des moments partagés, des passion en commun, des complicités. Cela est particulièrement bien illustré par la musique, qui a réuni un groupe de quatre normaliens qui ont connu le même sort au combat, et que plusieurs notices mettent en scène dans leur groupe musical : « Raymond Meuris, Henri Bonnet, Maurice Nicodeau, Charles Compodonico, pauvres amis dont l’affection m’était chère et que nous n’entendrons plus. Une commune passion pour la musique les avait réunis et, très vite, avait noué entre eux des liens qui furent la joue de leur vie trop courte »[2].

Le groupe de musique composé de plusieurs des normaliens Morts pour le France [4]

L’objectif ici n’est pas seulement de rendre hommage aux défunts, mais de présenter l’École vécue dans son intimité, derrière les horaires de classe, et de montrer véritablement l’aspect communautaire et, finalement, familial de l’ambiance qui y règne. Cette photographie est bien plus que celle d’un groupe de musique, c’est presque une photo de famille, légendée avec les noms, avec en médaillon celui qui manque, mais qui reste indissociable de ce groupe.

La volonté de mise en scène de la proximité est la plus aboutie dans les notices qui prennent le parti d’un discours direct avec le défunt, apostrophé à la deuxième personne tout au long de l’éloge : « Je veux te parler comme si tu étais encore parmi nous, car il n’y a mort que l’oubli et tu sais bien que nos coeurs se font souvent, à ton cher souvenir, accueillants et fraternels »[5]. C’est là le degré extrême d’intimité que les rédacteurs des notices peuvent convier, et c’est peut-être le plus expressif de tous, puisqu’il implique directement les deux normaliens, dans un dialogue dont nous ne pouvons que constater la charge émotionnelle, et qui nous laisse véritablement sur une impression d’amitié inébranlable, bravant même la mort.

À cette proximité calculée, s’oppose apparemment la construction de chacun des normaliens morts au combat comme des héros. C’est là la raison centrale de la rédaction de ces notices : louer les enfants de l’École tombés. Or le registre de l’héroïsme implique une distance respectueuse, marquée notamment, au moment de l’allusion à la mort, par un retour à la dénomination complète, alors que jusqu’ici, les appellations dénotant la camaraderie dominaient : « La mort de René Meilley au champ d’honneur a été le premier des deuils glorieux de l’École normale de Saint-Cloud »[6], « Le silence enveloppe la mort d’Ernest Cathala, et jamais nulle fleur apportée par des mains pieuses ne jonchera sa tombe ignorée »[7]. Cette dernière phrase, en clôture de la fiche d’Ernest Cathala, illustre bien le registre héroïque, presque homérique, qui est omniprésent, avec parfois des exemples tirés des images les plus coutumières, comme la comparaison avec Bayard.

Les notices se succèdent, avec les mêmes louanges, les mêmes hauts faits et le même sens du sacrifice démontré par des hommes qui font véritablement preuve de toute leur valeur dans la situation la plus extrême que l’on puisse imaginer. Même ceux que l’on pouvait dire quelque peu discrets, faibles de composition, se montrent à la hauteur de leur mission : « Dugas engagea la lutte contre sa faiblesse physique, et se signala comme un soldat dont on pouvait tirer un officier »[8]. La guerre est ainsi un événement qui semble transcender ces hommes, qui se jettent dans la bataille avec un courage exemplaire, une exemplarité qui rejaillit bien entendu sur l’École qui, comble de fierté, peut se targuer de former des hommes dont la valeur a été reconnue partout, et qui ont connu un avancement généralement rapide[9]. Toutefois, cet avancement n’atteint jamais les grades d’officiers, qui sont coupés de leurs hommes et qui restent à l’arrière lors de l’attaque. Les sous-officiers cloutiers restent au coeur de l’action, aimés et respectés de leurs hommes : « Le « gros adjudant » était populaire, plus que le colonel, dans tout le régiment »[10]. Cette image du sous-officier se réalise en acte lors des assauts, car c’est bien l’adjudant ou le sous-lieutenant qui lance ses hommes hors des tranchées, et, en première ligne, s’expose aux premiers tirs de l’ennemi : « Ses hommes l’adoraient et avaient en lui une confiance absolue. Le 26 octobre 1914, une section voisine de la sienne, prise de panique, perd une tranchée : il demande et obtient d’en prendre le commandement, reprend la position à la tête des mêmes hommes qui venaient de l’abandonner, et s’y maintient malgré un feu meurtrier »[11]. C’est entre les lignes, à rallier les troupes et les relancer vers l’avant que le sous-officier prend tout son sens, et toute sa grandeur.

Ce rôle a un prix. À la tête de leurs troupes, il n’est de cibles plus faciles pour les tireurs allemands que ces hommes qui mènent leur détachement à l’assaut du no man’s land et de la tranchée ennemie au-delà. Voici le récit du dernier jour de Raoul Méral : « Le récit, de soldat à soldat, dont on peut dire qu’il sent la poudre, dresse devant nos yeux la figure d’un héros. Il est regardé par un homme, l’aspirant presque imberbe, de ce regard qui attend l’exemple et qui surprendrait le moindre symptôme de défaillance. Il n’a pas de fusil, ses armes sont celles de l’officier, le sabre et le revolver. Mais Méral sait que l’acte du chef importe plus que sa parole; au surplus, il s’est pourvu d’un fusil en attendant le moment de l’assaut, et non seulement il commande, mais il fait feu lui-même du parapet de l’entonnoir fumant de poussière et de poudre. Par sa bravoure et même par sa mort, Méral a sauvé cette position qu’il fallait bien défendre, ce trou béant pour la prise duquel il a fallu lutter trois heures et devant lequel l’ennemi a dû céder »[12]. Exemplaire à bien des titres, ce portrait en mouvement, vu par les yeux du subordonné direct - une autre manière d’introduire de la distance - déploie tous les attributs du héros classique : avec des armes inutiles face à un ennemi plus puissant que lui, il accepte le sacrifice et entraîne ses hommes en s’érigeant en exemple vivant, avant de tomber, non sans rendre un très grand service à l’effort de guerre. La mort en héros, complétant l’exemplarité du comportement, érige Méral en exemplum aux yeux de ses hommes, et de son camarade qui recueille cette histoire pour la transmettre à la postérité.

C’est donc aussi un travail de deuil qu’il s’agit d’effectuer par ces discours, et il faut donc fixer la mort, si possible de manière retentissante et grande. Une importance particulière est apportée à la souffrance endurée, et un motif très intéressant intervient alors, celui de la balle en plein coeur ou en plein front. Ce motif sert une double-fonction : signifier une dernière fois l’héroïsme du normalien, qui regarde littéralement la mort en face et ne fuit pas - aucune balle dans le dos dans les cent onze notices - et permet de s’assurer que ladite mort a été brève et sans peine : « Grandmontagne tombait frappé d’une balle en plein front : du moins est-il consolant de supposer qu’il ne souffrit pas, la mort au dire des témoins, ayant été instantanée »[13]. En opposition à ce modèle se pose le problème très aigu car très fréquent de la disparition sans possibilité de retrouver le corps. C’est le cas le plus angoissant, car il rend impossible le travail de deuil, et empêche la fixation du recueillement lorsque l’espoir laisse place à l’évidence du décès : « Sa disparition, douloureusement ressentie par tous ceux qui l’aimaient, aggrava la maladie de son père qui ne tarda pas à succomber, quand aucun espoir ne fut plus permis »[14]. Dans ces conditions, l’hommage magnifie le vide laissé par l’incertitude, et se fait tombeau, non seulement pour les anciens camarades, mais aussi pour la famille naturelle, dans l’idée de « grande famille de l’ENS » récurrente : « Aucun témoin n’a dit comment la mort l’a pris, comment elle est venue à lui, s’il a souffert dans sa chair, ou s’il a quitté cette terre qu’il aimait et ce monde dont il a connu les joies sans avoir même le temps de leur adresser un sourire suprême. Où repose-t-il ? Où est-il, à cette heure, notre ami de jeunesse avec qui nos esprits et nos coeurs s’accordaient ? Vers quel tertre nous tourner, pour adresser à sa mémoire une tendre prière ? Nul ne sait. Le silence enveloppe la mort d’Ernest Cathala, et jamais nulle fleur apportée par des mains pieuses ne jonchera sa tombe ignorée »[15]. Ici, la dernière phrase signifie bien que c’est le discours qui sert de tombe, et que ce sont des fleurs littéraires qui viennent remplacer celles qui ne pourront orner la tombe terrestre du soldat.

C’est donc à un véritable programme mémoriel que répond la rédaction de ces notices, qui permettent de mettre en scène la grandeur des élèves de l’ENS, dont l’héroïsme rejaillit automatiquement sur l’institution, présentée de manière assez fine dans son rôle formateur et communautaire dans la première partie de chaque notice. Puis vient l’heure du combat, et alors toute la valeur de ces hommes se déploie, au coeur de la mêlée, où ils savent garder la tête froide tout en démontrant leur sens du devoir et du sacrifice. Ces hommages permettent enfin de cristalliser autour de leur dernier instant leur héroïsme et le recueillir dans un double discours de deuil et de glorification, avec l’émotion d’une mère pour ses enfants chéris, donnant la dernière touche au thème de « grande famille de l’ENS », tissé tout au long des descriptions : « Qu’ils soient assurés que tous ceux qui l’ont connu, et la grande famille de Saint-Cloud tout entière s’unissent à eux dans le culte de son souvenir et s’enorgueillissent d’honorer entre tant de morts glorieux l’aspirant Espinasse »[16].

(Clément CARNIELLI)

[1] Allain François LUCAS, dont voici la notice du site Mémoire des Hommes.

[2] Livre d'Or, fiche d'Antoine Canioni, p. 2

[3] Livre d'Or, fiche de Raymond Meuris, p. 1

[4] Livre d'Or, fiche de Maurice Nicodeau, p. 2

[5] Livre d'Or, fiche de Léon Guth, p. 1

[6] Livre d'Or, fiche de René Meilley, p. 1

[7] Livre d'Or, fiche d'Ernest Cathala, p. 4

[8] Livre d'Or, fiche de Roger Dugas, p. 2

[9] cf. l'article "Être normalien et soldat entre 1914 et 1918", Léa FILIU.

[10] Livre d'Or, fiche de Charles Jacquiau, p. 3

[11] Livre d'Or, fiche d'Émile van den Herreweghe, p. 3

[12] Livre d'Or, fiche de Raoul Méral, p. 3

[13] Livre d'Or, fiche de Hyrénée Grandmontagne, p. 3

[14] Livre d'Or, fiche de Charles Pessale, p. 2

[15] Livre d'Or, fiche d'Ernest Cathala, p. 4

[16] Livre d'Or, fiche de Barthélémy Espinasse, p. 4